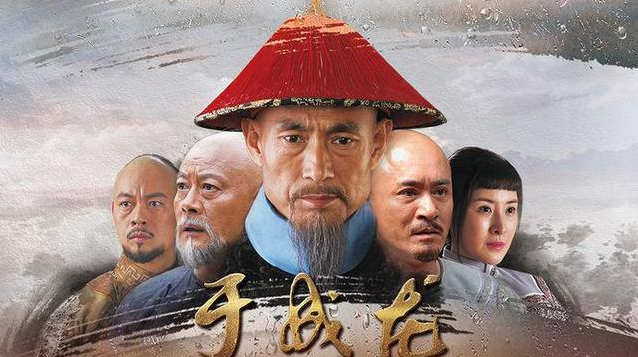

清朝名臣于成龙简介 于成龙后人有谁

的有关信息介绍如下:于成龙(1617年—1684年) ,字北溟,号于山,山西永宁州(今山西省吕梁市方山县)人。清初名臣、循吏。

儿子:于廷翼,于廷劢,于廷元。

1661年(清顺治十八年),于成龙被任命为罗城县知县,在任上明确保甲制度,百姓安居乐业,全力耕作土地。1667年(清康熙六年),于成龙升任四川合州知州。

后迁任湖广黄州府的同知和知府,历任代理武昌知府,福建按察使,布政使、巡抚和总督、加兵部尚书、大学士等职。康熙二十年(1681年)入京觐见,升任江南江西总督。

康熙二十三年(1684年),朝廷命令于成龙兼管江苏、安徽两地巡抚的政事,不久便在任上去世。被康熙帝追赠为太子太保。有《于清端政书》八卷等著作传世。

于成龙在20余年的宦海生涯中,三次被举“卓异”,以卓著的政绩和廉洁刻苦的一生,深得百姓爱戴,被康熙帝赞誉。

扩展资料:

于廷锋禅翼是于成龙儿子中的长子,也是唯一做过官的,曾是七品官员,分管教育。于廷翼做官时也颇有成绩,就在监司准备举荐他时,因母亲年老,极力请求回乡照顾年迈的母亲。回到家乡后于廷翼的生活非常节俭,但是不忘做公益事业。

他经常周济亲友和乡里人,但凡乡里有流浪之人或是逃亡至此的,他都会给钱给物,救人于危难之时。于廷翼的家教也很严,当他儿子为官时,他就教育他的儿子,要像祖父那样为官清廉,不要让喊为了一时的政绩名声而随便给别人平反,也不要怕麻烦把已结的案件丢在一旁,不去给人平反。

生活简朴

于成龙的官阶虽越升越高,但生活却更加艰苦了。为扼止统治阶级的奢侈腐化,他带头实践银滑尘“为民上者,务须躬先俭仆”。去直隶,他“屑糠杂米为粥,与同仆共吃”,在江南是“日食粗粝一盂,粥糜一匙,侑以青菜,终年不知肉味。”江南民因而亲切地称他作“于青菜”。

总督衙门的官吏在严格的约束下,“无从得蔬茗,则日采衙后槐叶啖之,树为之秃。”他天南地北,宦海20余年,只身天涯,不带家眷,只一个结发妻阔别20年后才得一见。他的清操苦节享誉当时。

参考资料:百度百科-于成龙