63年前苏联为什么突然和我国翻脸,什么导致的?

的有关信息介绍如下:说白了就是国家利益不一致,对苏联的不合理要求,中国没有答应,所以,苏联可能觉得中国这个小弟太不听话了,就单方面撕毁了《中苏友好同盟互助条约》,停止一切援助活动,撤回在中国的所有苏联科学家。其实本质上,外国对中国的一切援助或者侵略,都是为了谋求本国利益的最大化,并不是因为他们爱中国人,或者恨中国人。同样,中国的对外方针,也是以中国的国家利益为出发点。没有永远的朋友,也没有永远的敌人。

一、中苏的关系发展历程

中苏关系在历史上一直是不平坦发展的,从1949年新中国成立到1991年苏联解体,中苏关系经历了三个阶段。一、1949年到1959年,是中苏关系的“亲热”期。二、1960年到1978年,是中苏关系的“破裂、恶化”时期 。三、1979年到1989年,是中苏关系的“回暖”期 。我们可以得出以下启示:制定外交政策时,应始终把坚持国家利益放在第一位。

二.建国前,苏联出兵我国东北,击溃日本关东军

1945年8月8日,苏联对日本宣战,击溃东北关东军,占据东北。1945年8月14日,日本投降的前一天,蒋某的南京政府与苏联签订了并不平等的《中苏友好同盟条约》。这份条约规定中国同意外蒙古公投独立;同意苏联拥有旅顺和大连的驻军权和使用权;同意苏联拥有中长铁路经营管理权。可以说,苏联在中国取得了很实际的利益。对我党和敌党的态度表现的比较暧昧。因为敌党全面接受近代以来的不平等条约。

而我党提出要废除和外国的一切不平等条约,建立新中国。虽然没指名道姓的提苏联,但也没提豁免,显然苏联也属于外国,而旅顺和大连是苏联梦寐以求的不冻港,是断然不可能放弃的。所以一开始,苏联方面更看好蒋某人的南京政府。

三、新中国建国后的,《中苏友好同盟互助条约》

1949年8月,我党《别了,司徒雷登》一文,彻底和美国决裂。因为司徒雷登提出,美国承认新中国没问题,和新中国建交也没问题,只要我党承认美国和旧中国签订的协议,那大家永远是好朋友。这是美国的要求,也是谈判的底线。

但这个底线,我党无法接受。而在我党占领全国后,新中国是否倒向苏联,对苏联而言有极大的战略意义。

所以苏联提出,旧合约可以废除,一切都可以重新谈,苏联支持新中国加入联合国。美苏之间,中国必须要选择一个,因为新生的中国太弱小。美国不愿意放弃旧条约,而苏联表示可以谈。所以我们对苏联采取了一边倒战略。

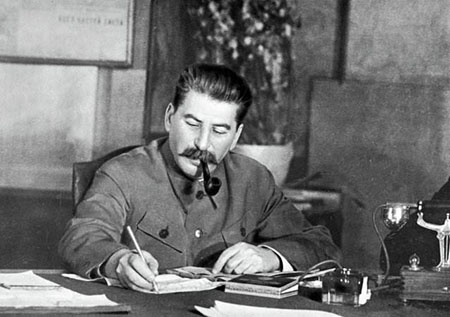

1949年12月6日,我党伟大领袖出访苏联,名为祝寿,实有和苏联就原来的旧约谈判。但一开始的谈判,很不愉快。斯大林根本不愿意交还给中国旅顺及大连,双方互不相让,会谈现场一度陷入尴尬的长时间沉默。在我党同仁的密切配合和机智应对下,时刻变化的国际形势,让斯大林作出了让步,

1950年2月17日,中苏谈判结束,双方签订新的《中苏友好同盟互助条约》,为了拉拢新中国,斯大林放弃了苏联在东北的生命线中长铁路,放弃了在贺纯陵旅顺港和大连港禅戚的驻军权和使用权。

只有外蒙古,苏联强行保留了下来,作为代价,苏联承诺给中国援建50个工业项目,并贷款3亿美元给中国,利率1%。

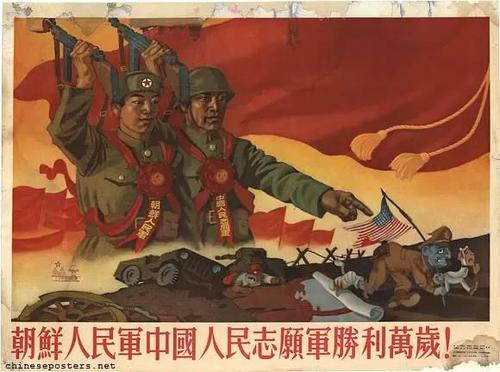

四、抗美援朝战争,让中国打出了底气,也让苏联把中国当成了平等的同盟国对待

中国参战的战略目的是保护朝鲜,把战线推回38线。赢得了战争的胜利。在仅依靠苏联海军威慑和少量空军参战的前提下,中国陆军硬生生的在战场上逼平了美国,并成功实现了自己的战略目标。

这份战果震惊了世界,也震惊苏联。纵观全球,哪怕是苏联自己,也只敢说和美国打个平手而已。中国在苏联心中的地位,立刻大大提升了。苏联需要一个敢于正面和美国刚,又能战胜的国家做自己的盟友。所以,苏联需要拉拢中国,作为对抗美国的屏障,而中国也需要苏联的工业技术。

1953年5月,苏联决定在1950年《中苏友好同盟互助条约》约定的50个援建项目的基裤行础上,再增加91个规模巨大的工业项目,后来又增加了几个,总共是156项,涉及到方方面面。

1956年4月7日,苏联再次主动增加55个援建项目,同年9月又增加12项。

在1957年最高峰时,苏联援建的项目达到了291个,援助金额达到了30亿美元,是1950年承诺金额的10倍以上。

以前的所谓中苏同盟,只是纸面上的同盟而已,苏联实质上是把中国视为附庸国。朝鲜战争之后,苏联才真正把中国视为了盟友。

1958年4月,苏联领导人——赫鲁晓夫提出要在中国领土上建立长波电台,并和中国组建联合舰队,以此来交换核武器技术。苏联不同意长波电台主权属于中国,试图建立事实上的特权区。而中国没有海军,所谓联合舰队其实就是苏联舰队,苏联将重新获得旅顺口的驻军权。所以这个提议被我党拒绝了,中苏的蜜月期也就结束了。

1960年7月16日,苏联单方面撕毁和中国的合约,召回全部苏联专家,销毁部分技术图纸。

中苏至此,全面交恶,互相敌视了十几年。甚至到后来,我国对越自卫反击战中,苏联支持越南,时刻用武力威胁我国。

总结:

回顾进半个世纪以来中苏关系发展变化的历史,特别是中苏冲突的历史,有许多经验教训值得总结和汲取,当时双方所提出的许多观点和采取的许多做法值得重新审视和反思。这对今后中俄关系的发展有重要的意义。