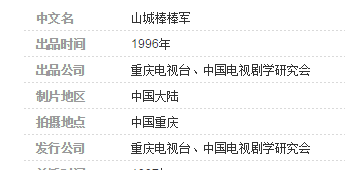

白小刺的拍摄经历

的有关信息介绍如下:白小刺号称拍“肖像照”的。但他首先不是拍人的脸面,而是拍政府的脸面。北到呼和浩特、南到深圳、东到上海、西到张掖,每到一个新的地方,他都会打着车在街上转一圈,如果司机说这里有新建的政府大楼,他一定会试图去拍下来。

到现在为止,白小刺已经完成了40多个县市级政府大楼的拍摄,被称为“从样本意义上完成了对中国县市级政府大楼风格的收集”。

这些照片看上去似曾相识:每一幢大楼都横平竖直,左右对称,永远处于距离建筑50米之外的正面拍摄。白小刺刻意使这些政府大楼的照片呈现出一种正面标准肖像照的意味。

在镜头中,大多数政府大楼的建筑风格都具备几个关键词——罗马式、古典式、白宫式,有廊柱,追求厚重。

当白小刺的政府大楼“肖像”系列达到一定数量后,他的名气也不胫而走。人们在网上评论他的照片——“祖国强大了,为你骄傲!”但也有人议论说——“政府大楼这么宏伟,耗资巨大!”

实际上,对于这个一直关注中国城市化进程的摄影师来说,这只不过是他用摄影镜头反映思考的一种表达方式。“中国的政府大楼在2005、2006那几年进入建设繁盛期,而那几年也是中国土地市场急速扩张之族喊时,撤县并区、新区林立,而政府大楼往往建在城市新区,为新区发展起到经济驱动作用。”他字斟句酌地说。

白小刺没有为自己的政府大楼系列照片起带有倾向性的名字。他觉得,建政府大楼首先是经济驱动的显现,其次才是政治的审美、政府的象征,“就像开商场要开旗舰店一样”。

“但政府大楼也不是没有个性美的。”他强调道。比如在贵州凯里,民族式的大楼让他回味良久。而在甘肃天柱,藏式风格的政府大楼更让他耳目一新。“那次去福建晋江,还看到了后现代式的设计感极强的政府大楼。”

尽管乐在其中,但拍摄过程中更多的是酸和苦辣。想拍政府大楼,最大的困难是进入拍摄场地。一次,他想拍一栋政府大楼,但对面50米处恰好是另一个政府机关,门卫找凳差他要证明或介绍信,他拿不出来,所以最终也没能“就位”拍出来。

久而久之,白小刺学会了怎么跟门卫打交道。“一般要目不斜视,以工作人员的姿态进入。”他甚至练出了本事,看一眼门卫,就知道好不好进去、应该怎么进去。

除了拍“县市级”,他偶尔也“越级”到地级市。拍安徽阜阳的“白宫”时,他围着建筑转了好几圈,始终找不到最佳拍摄点。最后他发现对面一座服装城楼顶最适合。天马上就要黑了,就在最后一刻,他在楼下洗脚城里碰到了一个保安,正好有服装城楼顶的钥匙,才得以顺利拍摄。

一次在西部某县,白小刺坐了兆粗野3个多小时的长途汽车赶到那里,没想到政府大楼对面就是供电局大楼。看到没什么人栏,他一口气跑到楼顶天台。拍摄完毕,他才发现天台的厨房里有肉、有鸡,就摆在那里,没有人管。

白小刺目前在深圳经营着一家公司。天南海北的拍摄后,他回到深圳,要把这些海量拍摄的“信息碎片”组合起来,并最终形成作品。对他来说,拍照只是完成作品的第一步。

在白小刺的履历中,作为摄影师的他从没有获得过任何知名奖项。“曾经兴致盎然地填表申报过荷赛,却最终没有寄出作品。”他笑了笑说。本来有机会以单幅作品一万元的身价,作为签约摄影师进入某跨国机构,也被他拒绝了。他似乎更有兴趣专注于自由的创作。比如,做纪录片、参加艺术展览、在报纸上开专栏,甚至当社工,为城市健康发展鼓与呼。