简述中国比较文学发展史

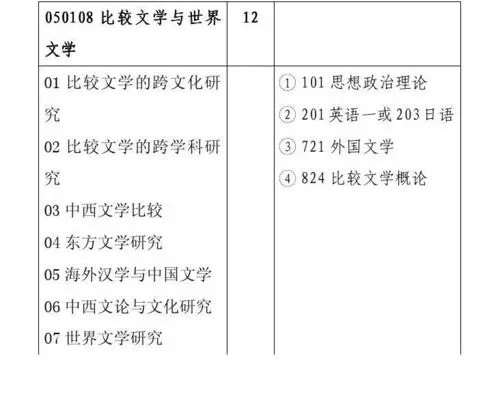

的有关信息介绍如下:

中国比较文学是全球比较文学第三阶段的代表王向远 中国比较文学崛起与繁荣并不是法国学派和美国学派的直接延伸,它虽然受到了世界比较文学的重大影响,却有着自己发生、发展的独特过程。在过去的一百年中,比较文学先是作为学术研究的一种观念和方法,后是作为一门相对独立的学科,在中国学术史上留下了自己较为深刻的、独特的足迹。从根本上说,比较文学在20世纪中国的发生、发展和繁荣,并不是基于一个新的研究对象的出现或新的研究领域的发掘——像甲骨文的发现促生了甲骨学的产生那样——而是基于中国数乱脊文学研究观念变革和方法更新的内在需要。这一点决定了20世纪中国比较文学的基本特点。学术史的研究可以表薯渗明,中国比较文学不是古已有之,也不是舶来之物,它是立足于本土文学发展的内在需要,在全球交往的语境下产生的崭新的、有中国特色的人文现象。尽管我们可以将20世纪中国比较文学的“史前史”上溯到先秦时代,但中国比较文学并非古已有之。为什么在历史悠久的中国传统学术中未能孕育出以跨越异文化为根本特征的比较文学呢?为什么两千多年中华各民族之间文学的交流、一千多年以佛经翻译为纽带的印度文学对汉文学的输入、一千年间汉文学对东亚国家的传播与影响,却都没有促使中国产生以中外文学交流为研究对象的“比较文学”学科,甚至没有在文学研究中自觉地运用跨文化的比较方法呢?原因很复杂,答案也是多种多样的。或许有人认为,中国人的文化与文学的自豪感,乃至“居天地之中”的“中国”意识不利于比较文学观念的形成。然而19世纪的法国人对法国文化与文学也有优越感,也有法国文学的中心意识,但比较文学学科却恰恰成立于此时的法国,法国正是通过比较文学研究弘扬了他们的文学自豪感;或许又有人认为,中国传统学术研究及文学研究的习惯方式是感悟式的评点,不擅长比较文学研究所要求的那种条分缕析的系统研究,然而比较文学既可以是系统的研究,也完全可能以中国式的感悟评点、点到为止的形式来进行,被许多人誉为比较文学研究楷模的钱钟书的《管锥编》,不就是以感悟评点的传统形式写成的吗?何况,中国传统学术历来主张“文史哲不分家”,这与当代比较文学的一些提倡者所主张的“跨学科”研究岂不是不谋而合的吗?我们认为,在中国传统学术中未能孕育出以跨越异文化为根本特征的比较文学,其根本原因,或许首先就是因为传统中国人缺乏那种依靠输入外来文学来更新自身文学的自觉而又迫切的要求。由于汉文学自成体系,作为东亚诸国文学的共同母体,具有强大的衍生力和影响力。汉文学史上的历次革故鼎新,并没有主要依靠外力的推动,而基本上是依靠汉文学自身的矛盾运动来实现的。在中国几千年的文学舞台上,一直没有一个外来文学体系堪与汉文学分庭抗礼。佛经翻译虽然引进了印度文学,但那主要是在宗教范畴内进行的,而且又较快地被汉文学吸收消化,在不自觉地引进印度文学的过程中,并没有在中国人的文学观念中产生诸如“印度文学”陪型或“外国文学”之类的观念或概念。没有对等的外来文学体系的参照,就谈不上“本国文学”和“外国文学”的分野,因而也就无法形成“汉文学”、“中国文学”这样的与外来文学对举的概念。而“比较”、“比较文学”总是双边的甚至多边的,这种没有“他者”在场的汉文学的“单边”性,只能是汉文学的“独语”,或者是汉文学对周边异文学的“发话”,而不是汉文学与异文学之间的“对话”。而“文学对话”的意识正是比较文学成立的根本前提之一。在人类历史的发展演进中,“文化对话”对任何一个民族及国家来说,常常不可回避。这种“对话”(抑或“争吵”)往往通过政治、外交、战争、宗教等途径和方式进行着。历史上汉文化与异文化之间有过多次的“对话”或“争吵”,而相对而言,作为“文化对话”之组成部分的“文学对话”,则往往并不是文化“对话”的必需方式。“文化对话”为“文学对话”提供了必要的语境,但有了“文化对话”未必一定就能够进行“文学对话”。“文学对话”需要更具体和更复杂的话语平台,即“对话”所需要的语言能力和异文学文本的阅读能力。而恰恰是这种能力的缺乏,使汉文学与异文学之间无法进行真正的“文学对话”。试看在漫长的古代汉文学史上,有几个文学家掌握了汉语之外的另一种语言?除了宗教信仰的动力促使一些人学习并掌握了梵语等印度语言外,似乎没有一个诗人、作家和文学研究家有足够的动力和条件,为着纯文学的目的来学习一门外语。如此,“文学对话”从何谈起呢?“比较文学”缘何成立呢?这种情形,到了晚清时期开始发生根本的变化。当时的清政府一方面是对改革派“横流天下”的“邪说暴行”实行清剿,一方面也不得不提出“旧学为本,新学为用”的口号,并于1901年下令废除八股,1905年废除科举并派五大臣出洋考察,1906年又宣布预备立宪,改革官制等。在这样的形势下,有头脑的中国人,无论赞同与否,都不可能不面对如何对待西方文化的问题,也不能不考虑如何延续并发扬光大中国悠久文化传统的问题。在这样的形势下,西学东渐成为不可阻挡的时代潮流。在西学的冲击下,传统文人难以单靠汉语文学立身处世,出国留学、学习外语便成为新的选择。连林纾那样的倾向保守的人士,尽管无法掌握外语,却与人合作译出了三百多种外国小说,晚年更哀叹自己一生最大的遗憾是不通外文。林纾的译作在读书人的面前展开了新异的文学世界,推动了中国人的文学观念由传统向现代的转变。从此,在中国人的阅读平台上,出现了与汉文学迥然不同的西洋文学,这就为中西文学之“比”提供了语境。许慎《说文解字》释“比”字为“反从为比”。西洋文学与中国文学的“反从”(不同),就为中西文学之“比”提供了可能。于是清末民初的不少学者,如林纾、黄遵宪、梁启超、蒋智由、苏曼殊、胡怀琛、孙宝宣、侠人、黄人、徐念慈、王钟麟、周桂笙、孙毓修等,都对中外(外国主要是西方,也包含日本)文学发表了比较之论。当然,这些“比较”大都是为了对中西文学做出简单的价值判断,多半是浅层的、表面的比较,但它却是20世纪中国比较文学的最初形式。这一点与欧洲比较文学也有明显的不同。法国及欧洲的比较文学强调用实证的方法描述欧洲各国文学之间的事实联系,而中国的比较文学一开始就具有强烈的中外(主要是中西)文学的对比意识或比照意识;欧洲比较文学主要强调的是欧洲各国文学的联系性、相通性,而中国比较文学则具有强烈的差异意识。从这一点上看,欧洲比较文学重心在“认同”而不在“比较”,中国比较文学重心在“比较”而非“认同”。但中国比较文学发生伊始的这种“反从为比”的单一性,由王国维稍后的登场而有所改变。王国维独辟蹊径,从另一个侧面进入了比较文学。他以外来思想方法烛照中国文学,用西洋的术语概念解读和阐释《红楼梦》等中国作品,努力使外来思想观念与中国固有的文学相契合,虽然没有太多直接的比较,却具有跨文化的世界文学眼光,体现了一种“他山之石、可以攻玉”的内在的比较观念,因而更能够深刻切入比较文学的本体。在亚洲,我们的东邻日本早在1890年就有坪内逍遥博士讲授“比照文学”,而且今天我们中国人使用的“比较文学”这四个汉字本身就是日本人创制的,日本的比较文学在20世纪一百多年的时间里也一直在发展和推进着。但是,同其它国家的比较文学相比而言,作为世界比较文学的第三阶段的中国比较文学,其规模、声势、社会文化与学术效应都大大地超过了19世纪至20世纪上半期的法国及欧洲的比较文学,也大大地超过了20世纪50至70年代的美国比较文学。在外国比较文学的影响之下,在本土文学与文化的深厚的沃土之上,在时代的呼唤之中,中国比较文学由自为到自觉、从分散到凝聚、从观念到实体,从依托其它学科到成为相对独立的学科,再从弱小学科发展到较为强大的学科,走过了值得骄傲的百年历程。先从研究成果的规模效应上看,据《中国比较文学论文索引(1980~2000年)》(江西教育出版社2002)一书的统计,80至90年代的二十年间,光中国大陆地区的学术刊物上就刊登出了一万两千多篇严格意义上的比较文学论文或文章,还出版了三百六十多部严格意义上的比较文学专著。尽管我们现在还无法对世界上比较文学较为发达的国家,如法国、美国、英国、日本等国的比较文学成果做一统计,并与中国做一比较,但即使这样,我们也可以肯定地说:仅从学术成果的数量上看,中国比较文学在这二十年间的成果在数量上,已经在世界上处于领先地位了,而且其中相当一部分论文和绝大多数研究专著,都具有较高或很高的学术水准。再从研究队伍上说,到90年代末,中国比较文学学会的在册会员已近九百名,加上没有入会的从事比较文学教学与研究的人员,估计应在千人以上。这样一个规模,更是任何一个国家所不能比拟的。更重要的是,通过各方面的支持和努力,中国比较文学在组织上建立了被纳入现行教育体制的专门的研究机构,成为高等教育中的一个重要学科部门,形成了从本科生到博士生的系统连贯的人才培养体系,还有了《中国比较文学》等几种专门的核心刊物。由此,中国比较文学的存在已经成为一个不可忽视的存在,成为一种“显学”,在中国学术文化体系中确立了自己独特的位置。从全球文化的高度上看,中国比较文学的兴起和繁荣,是与全球文化的基本走势相契合的。在全球资讯时代,人类所面临的问题仍然是历史上多次遭遇的共同问题:如生死爱欲问题,即个人身心内外的和谐生存问题;权力关系与身份认同问题,即人与人之间的和谐共处问题;人和外在环境的关系问题,即人与自然之间的和谐共存问题。追求这些方面的“和谐”是古今中外人类文化的共同目标,也是不同文化体系中的文学所共同追求的目的。深入了解不同文化中的文学对这些共同困惑的探索,坚持进行文学的交流互动,就有可能把人们从目前单向度的、贫乏而偏颇的全球主义意识形态中解救出来,形成以多元文化为基础的另一种全球化。由于中国作为发展中国家,它不可能成为帝国文化霸权的实行者,而是将坚定地全力促进多元文化的发展;作为世界比较文学第三阶段的中国比较文学的基本价值取向,就是致力于不同文化体系亦即异质文化之间,文学的“互识”、“互补“和” “互动”。从中国社会文化自身的发展逻辑上看,中国比较文学发生和发展的轨迹,是与中国学术的近代转型和现代化相始终的。中国比较文学之所以获得如此的发展和繁荣,根本原因在于比较文学的学术精神契合了20世纪中国的社会历史的发展进程,特别是契合了80年代以后中国改革开放的需要、中国文学界和学术界思想解放的需要。当比较文学在欧洲、在美国已从学术文化的主流和中心逐渐淡出的时候,当欧美学者由于语言和学术训练的限制还很难深入进行跨东西文化的文学研究——这正是欧美比较文学最近发展不够迅速的原因——的时候,中国比较文学却取得了高度的繁荣。可以说,现阶段中国人、中国学者对欧美的了解远胜于欧美对中国的了解,中国学者的外国语言文化和学术修养,使得他们在跨文化、特别是跨东西文化的文学沟通与文学研究中具有更强的学术优势。这一切,都自然地、历史地决定了世界比较文学学术文化的重心已经逐渐转到中国。换言之,世界比较文学发展的第三个阶段,或称第三个历史时期,已经在中国展开。而且,中国比较文学所代表的是一个世界比较文学发展中的一个历史阶段,赋予它生命的,是一个时代,而不只是“法国学派”或“美国学派”那样的“学派”。作为世界比较文学第三阶段之代表,中国比较文学立足本土文化,努力吸收和消化外来文化的营养,体现了博大的文化襟怀。中国比较文学的根本特征就是由这种开放的文化襟怀所决定的。首先是中国比较文学对东西方比较文学的兼收并蓄。中国的比较学者们对比较文学的中国传统渊源做了深入的发掘和阐释,并把中国古人提出的“合而不同”的价值观作为现代比较文学的精髓。同时,对西方的欧美、东方的日本的比较文学的理论与实践的成果也多有借鉴和吸收。从20世纪30年代戴望舒翻译梵·第根的《比较文学论》起,到20世纪末,中国翻译、编译出版的外国的比较文学著作、论文集已达数十种,对外国比较文学的评价文章数百篇,绝大多数的比较文学教材都有评介外国比较文学的专门章节。或许在世界上任何一个国家,都没有像中国学者这样对介绍与借鉴外国的比较文学如此重视。中国的比较文学著作在数量和质量上都相当可观,有不少著作堪称该领域研究中只能绕行、不可逾越的成果,体现了中国人的独特的学术优势,但外国比较文学界对中国的这些著作的译介和评论却不多,相形之下,更现显示了中国学者吸纳外来学术的气度与能力,这也成为中国比较文学繁荣昌盛的一个表征。从中国比较文学研究本身来看,中国比较文学的特点也甚为显著。最引人注目的是研究领域的全面性。涉及英语、日语、法语、俄语、德语、梵语、朝鲜语、阿拉伯语等语言文学的研究较多,不必多说。即使是涉及众多“小语种”的比较文学领域,也或多或少有人从事着必要的研究。可以说,就比较文学研究领域的全方位性而言,中国比较文学在世界各国中即使不是最充分的,也是最充分的之一。由此,中国比较文学已经具备了“世界文学”的视野和眼光。在这种情况下,比较文学作为中国学术文化的一个重要组成部分,在20世纪的中国学术发展演变的进程中,特别是在中国的文学研究中,有着特殊重要的无可替代的重要作用——接洽中外学术,促进文学交流、开拓国际视野,构建世界意识、打通学科藩篱,强化整体思维,在世界文学的大格局中为中国文学定性和定位。从这个意义上说,在20世纪的中国学术中,比较文学也是最具有国际性、世界性和前沿性的。它接受了法国学派的传播与影响的实证研究,也受到了美国学派跨学科研究的影响,同时突破了法国学派与美国学派的欧洲中心、西方中心的狭隘性,使比较文学真正成为沟通东西方文学和学术文化的学问。同时,中国比较文学学者还从各种不同角度,在各个不同领域将比较文学研究推向了深入。作为世界比较文学第三阶段之代表的中国比较文学,对历史上作为第一阶段的法国学派有充分的借鉴,也有必要的超越。法国学派所开创的以文献实证为特色的传播研究,曾在50时代遭到了美国学派的批判和否定。但在中外文学关系研究中,实证研究不是一个简单的方法选择问题,而是研究中的一种必然需要。例如,历史上一千多年间持续不断的印度佛经及佛经文学的翻译,为中国比较文学学术研究留下了丰富的学术资源。在宗教信仰的束缚下,在宗教与文学杂糅中,古人只能创造、而难以解释这段漫长而复杂的历史。到了20世纪20年代后,胡适、梁启超、许地山、陈寅恪、季羡林等将比较文学的实证研究方法引入中印文学关系史,在开辟了中外文学关系史研究的同时,显示了中国比较文学实证研究得天独厚的优势,也为中国的中外文学关系研究贡献了第一批学术成果。此外,中国文学在东亚的朝鲜、日本、越南诸国的长期的传播和影响,也给中外文学关系、东亚文学关系的实证研究展现了广阔的空间。因而,在20世纪中国比较文学中,实证的文学传播史、文学关系史的研究不但没有被放弃,反而是收获最为丰硕的领域。中国学者将中国学术的言必有据、追根溯源的考据传统,与比较文学的跨文化视野与方法结合起来,大大焕发了这一研究的生命力,在这个领域中出现的学术成果以其学风的扎实、立论的严谨和科学,而具有其难以磨灭的学术价值和长久的学术生命。作为世界比较文学第三阶段之代表的中国比较文学,也从美国学派那里接受了丰厚的馈赠。美国文学作为世界比较文学史上第二个阶段,突破了法国学派的将比较文学定位为文学关系史的学科藩篱,提倡无事实联系的平行研究和文学与其它学科之间的跨学科研究。中国比较文学界对美国学派也有热情的呼应。实际上,中国比较文学在这方面也有自己独到的收获。1904年王国维的《红楼梦评论》,1920年周作人的《文学上的俄国与中国》,20年代茅盾的中国神话和北欧神话研究,钟敬文的《中国印欧民间故事之类型》,以及1935年尧子的《读西厢记与Romeo and Juliet(罗蜜欧与朱丽叶)》等文章,已为中国比较文学开创了平行研究的先河。后来,钱钟书的《中国诗与中国画》、《读〈拉奥孔〉》、《通感》、《诗可以怨》以及杨周翰的《预言式的梦在〈埃涅阿斯纪〉与〈红楼梦〉中的作用》、《中西悼亡诗》等都是跨文化研究与跨学科研究的典范之作。70年代,以钱钟书《管锥篇》更是别开生面的平行贯通的楷模。进入20世纪80年代以后,特别是在中国比较文学的复兴初期,美国学派所提倡的平行研究一时遍地开花,公开发表的相关文章每年数以百计。在平行研究中,人们有意识地在中外文学现象的平行比较中,寻求对中国文学及中国文化的新的理解和新的认识,并在平行比较中尝试为中国文学做进一步科学的定性和定位。但对于平行研究中的可比性问题,陈寅恪等一辈学者早就提出了质疑,随着80年代后平行研究的热潮汹涌,有识者很快及时指出它的弊端和问题。季羡林等先生严厉批评了那些“X比Y”式的生拉硬扯、牵强附会地胡乱比附,遂使得90年代后期“X比Y”的比较模式有所收敛和遏制。平行研究中出现的这些问题,主观原因是中国比较文学的学习与研究者对比较文学的学科精髓没有深刻领悟,而客观原因是美国学派在平行研究的实践上并不丰富,理论上并不成熟,一味拘泥于美国学派的理论和方法,中国比较文学势必难以摆脱这些误区。在为平行研究付出了一定代价之后,中国比较文学也在实践上做了自己的探索,在理论上做了修正。70年代钱钟书的多项式平行贯通的研究实践,成为平行研究之楷模;而90年代后发表的有关比较文学学科理论与方法的著作和论文,在对中国比较文学的研究实践进行总结的基础上,使平行研究的方法论更趋于科学化和成熟化。另一方面,对美国学派提出的“跨学科研究”,中国比较文学界也给予相当的认同,绝大多数的学科理论著作和教科书都在努力提倡和阐述“跨学科研究”,但二十年来跨学科研究的成果却很有限,与理论上的大力提倡不相称。在这种情况下也有人对“跨学科”研究在实践和理论上做了反思。“跨学科研究”究竟是研究方法,还是研究领域?换言之,它是文学与其它学科之间的关系研究,还是在文学研究的方法和视角上对其它学科的借鉴?对此美国学派在理论上并没有讲清楚。针对这种情况,中国比较文学界有人提出,不宜把“跨学科研究”无条件地视为“比较文学”,否则一方面就会使比较文学丧失必要的学科界限,而使比较文学自身遭到解构,另一方面容易误导研究者和学习者把研究“对象”当作研究“课题”,从而催生某些大而无当、大题小作的空疏之作;认为“跨学科研究”是当今各门学科中通用的研究方法,也是文学研究中通用的方法,而不是比较文学的特有方法,因而只有当“跨学科”的同时也“跨文化”,才能视为比较文学……。对跨学科问题有种种不同的看法,而且至今仍在探讨、争论和磨合过程中,无论如何,还是杨周翰教授1989年在为《超学科比较文学研究》一书所写的序言中的一句话最为中肯:“我们需要具备一种‘跨学科’(interdisciplinary)的研究视野:不仅要跨越国别和语言的界限,而且还要超越学科的界限,在一个更为广阔的文化背景下来考察文学。”正因为如此,“跨学科的文学研究”仍然在曲折中摸索前进,而对于“跨学科研究”的这些争论和质疑却只能更加表明,中国比较文学并非只是被动地接纳外来的学科理念,而是在自己的研究中试图做出自己的判断;中国比较文学作为世界比较文学的第三个发展阶段,不是外来学派的一个分支,它发出了自己独特的声音,表现了自己深入的思考,显示了自己固有的特征。比较文学在中国的兴起,使得中国文学研究中乃至中国学术文化发生了一系列变化。这主要表现在研究视野的扩大、新的研究对象的发现和研究方法的更新这两个方面。先说研究视野的扩大和研究对象、研究领域的拓展。比较文学观念与方法的引入,使中国传统学术视野中一直被忽视的许多领域得以呈现,得以纳入学术文化体制中。例如,关于中国神话及民间故事的研究,中国传统学术是不屑为之的。而20年代以后,这一研究却成为现代学术的一个显著的亮点。比较文学的跨文化视野使中国神话和民间文学显示了独特的价值。茅盾、赵景深、周作人、钟敬文等人在神话与民间文学的研究中普遍采用了跨文化的历史地理学派的传播研究方法、平行研究的主题学方法,从比较文学角度看就是在神话与民间文学研究中运用比较文学的方法,此一方法的使用不仅将学术研究的触角深入到了中国文化和中国文学的根部,而且将最民族和最民间的东西赋予了世界性价值,90年代以后,又有新一代学者在神话与民间文学比较研究的基础上,使人类学研究与文学研究相交叉,尝试建立了“文学人类学”,成为中国比较文学跨学科研究催生出的颇具活力的新领域之一。再如翻译文学的研究,20世纪20年代梁启超在《翻译文学与佛典》中率先尝试从跨文化的立场将翻译文学作为一个独立的研究对象。到80年代后,人们发现翻译文学研究作为跨文化的文学研究,是比较文学学科中的天然的研究对象,正是比较文学在学科理念上对翻译文学研究的支持和铺垫,使得翻译文学研究成了中国比较文学研究中的一个新兴的繁荣部门,翻译文学史的研究和翻译文学基本理论的研究这两大研究领域越来越受到重视。又如,在法国比较文学的“形象学”理论与实践的启发之下,20世纪90年代后有不少研究者对中国文学中的外国形象、外国文学中的中国形象问题展开了富有成效的研究,更有人从“形象学”概念中进一步引申出“涉外文学”的概念,并把它视为比较文学特有的研究对象。“形象学”乃至“涉外文学”的研究,为90年代后中国比较文学研究的开辟了一片广阔天地。